Entretien avec Thomas Séon, physicien au CNRS

Thomas Séon, physicien, chercheur au CNRS, est spécialiste de dynamique des fluides. Il est co-directeur de l’IRL IFADyFE (Institut franco-argentin de dynamique des fluides pour l’environnement).

Bureau de São Paulo : Quel est votre parcours ?

Thomas Séon : J’ai une formation académique de physicien, qui s’est achevée par une thèse en mécanique des fluides effectuée au laboratoire FAST à Orsay et soutenue en 2006. Ma thèse portait sur la dynamique et le mélange d’un liquide « lourd » (eau salée) s’écoulant dans un liquide plus « léger » (eau douce). Je suis ensuite parti quatre années à l’étranger comme enseignant-chercheur postdoctoral : d’abord à l’Université du Chili, à Santiago, puis à l’Université de Colombie-Britannique, à Vancouver au Canada. De retour en France, j’ai obtenu en 2012 un poste de chargé de recherche au CNRS, à l’Institut ∂’Alembert à Paris (Sorbonne Université). J’ai alors passé douze ans à co-développer des activités de recherche mêlant dynamique des fluides à l’échelle capillaire (gouttes, bulles, jets, filets d’eau) et changements de phase (évaporation, solidification), toujours avec un tropisme fort vers les applications géophysiques et environnementales. J’ai notamment travaillé sur la génération et l’évaporation des embruns au-dessus de l’océan, ainsi que sur la formation de structures de glace par impact de gouttes ou ruissellement de films liquides, un problème important pour comprendre les formations glaciaires dans les régions froides de la planète.

En 2023, avec plusieurs collègues impliqués de longue date dans les collaborations franco-argentines en mécanique des fluides, et le soutien fort du CNRS, nous avons décidé de proposer la création d’un laboratoire international (IRL) à Buenos Aires, avec pour objectif de faire fructifier cette collaboration historique débutée il y a plus de 40 ans. Le projet fut un succès : cette nouvelle unité CNRS nommé Institut franco-argentin de dynamique des fluides pour l’environnement, voit le jour en janvier 2024 et nous en assurons la direction conjointement avec Verónica D’Angelo (UBA CONICET). Depuis, nous travaillons pour maintenir les collaborations existantes, en faire naître de nouvelles, développer une nouvelle activité de recherche expérimentale dans nos nouveaux locaux à l’Université de Buenos Aires, obtenir des financements, et faire venir de nouveaux collègues souhaitant travailler avec nous au sein de l’IFADyFE.

Quelles sont les principales activités de recherche menées au sein de l’IFADyFE et comment contribuent-elles à la compréhension des phénomènes environnementaux ?

T.S : L’IFADyFE, rassemble des chercheuses et chercheurs en mécanique des fluides qui ont choisi de se focaliser sur les deux grands thèmes que nous venons d’évoquer. Notre approche conjugue expérience de laboratoire, modélisation numérique et analyse théorique. Parmi les nombreux sujets étudiés par les membres de notre laboratoire, on peut citer les exemples suivants. Dans le domaine de l’ingénierie verte, un groupe s’intéresse au comportement de structures flexibles dans un écoulement. Ces travaux permettent de proposer de nouvelles stratégies pour améliorer l’aérodynamisme des véhicules, et ainsi permettre de diminuer l’énergie nécessaire à leur propulsion ; mais aussi d’optimiser l’efficacité des éoliennes ; ou encore de concevoir des structures capables de récupérer efficacement l’énergie des vagues.

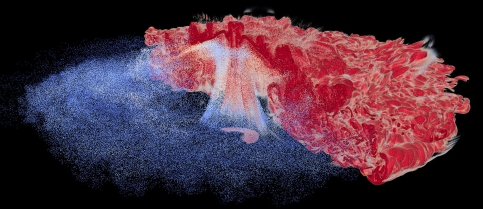

Dans l’étude des écoulements naturels, un groupe du laboratoire travaille à la modélisation numérique des écoulements turbulents chargés en particules, tels que ceux générés lors de l’éruption de certains volcans. L’objectif est ici d’améliorer notre compréhension de ces écoulements extrêmement dangereux afin de mieux protéger les zones à risque. Nous étudions également la dynamique de grains cohésifs, c’est-à-dire des particules qui peuvent adhérer les unes aux autres, comme dans un château de sable. Ce type de matériau constitue un modèle pertinent pour l’étude du comportement des sols. Nous cherchons notamment à comprendre dans quelles conditions une structure composée de ces grains cohésifs peut s’effondrer, et ce afin d’améliorer la prédiction des glissements de terrains. Par ailleurs, nous menons de nombreux travaux sur le gel et le dégel de ces matériaux, dans le but de mieux comprendre la dynamique du pergélisol (sol gelé en permanence), et ainsi améliorer la prédiction des conséquences de sa fonte provoquée par le réchauffement climatique.

Comment la dynamique des fluides peut-elle influencer notre quotidien ?

T.S : L’étude de la dynamique des fluides possède de nombreuses applications concrètes dans la vie quotidienne et dans l’industrie. On peut citer, par exemple, la conception d’avions et de bateaux, les prévisions météorologiques, la gestion des réseaux d’eau, la fabrication de dispositifs médicaux tels que les pompes cardiaques ou les respirateurs, l’extraction et l’acheminement du pétrole, etc. Parmi tous ces sujets, nous avons choisi d’aborder dans notre laboratoire à Buenos Aires uniquement ceux en lien avec des applications environnementales, avec pour objectif de contribuer à la lutte contre le changement climatique. En effet, la mécanique des fluides joue un rôle de premier plan pour comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le fonctionnement du système climatique terrestre, pour améliorer nos prévisions à long terme, anticiper les effets des catastrophes naturelles à venir, et pour concevoir des solutions techniques permettant de repenser notre gestion de l’énergie, et ainsi accompagner la nécessaire décarbonation de l’économie : consommer moins, produire mieux. Nous nous intéressons par conséquent à deux grands types de sujets de mécanique des fluides à l’IFADyFE. D’une part, les sujets relevant de l’ingénierie verte c’est-à-dire ayant des applications directes en lien avec le développement durable et la décarbonation de la société. Cela inclut la production d’énergie renouvelable (éolienne, barrages hydroélectrique, hydrolienne, etc.), la réduction de la consommation énergétique (efficacité des transports, isolation thermique des bâtiments, etc.), ainsi que les technologies de captation et d’élimination du CO2 atmosphérique. D’autre part, les écoulements naturels, c’est-à-dire ceux existant naturellement dans notre environnement. Une grande partie de ces écoulements sont ceux contribuant au cycle de l’eau : mouvement des océans, leur évaporation, formation des nuages, dynamique de l’atmosphère, formation de la pluie, infiltration dans les sols, dynamique des aquifères, formation et comportement des rivières, etc.. Mais cela inclut aussi tous les écoulements impliqués dans les phénomènes extrêmes ou catastrophes naturelles : tsunamis, éruptions volcaniques, crues, glissements de terrain, avalanches, etc.

Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l’étude de la dynamique des fluides, notamment dans le contexte du changement climatique ?

T.S : Nous sommes des chercheuses et chercheurs en physique et en ingénierie, nous faisons donc des études modèles, c’est-à-dire des études simplifiées de phénomènes complexes destinées à améliorer notre compréhension du monde. C’est une étape indispensable, mais pour se rapprocher des cas réels, il est nécessaire d’y introduire la complexité inhérente à la réalité. Pour relever ce défi, nous avons besoin de collaborer avec des ingénieurs, plus proches du monde industriel, ou des géophysiciens, plus ancrés dans l’observation et la compréhension du monde naturel. Cela suppose donc de constituer des équipes pluridisciplinaires, ce qui soulève plusieurs difficultés, parmi lesquelles trouver les personnes complémentaires, capables de faire évoluer un sujet d’étude du laboratoire vers des applications concrètes. Ceci implique nécessairement une politique de ressources humaines ambitieuse, favorisant la collaboration et la circulation des compétences.

Par ailleurs, notre laboratoire est implanté en Argentine, un pays frappé de plein fouet par le réchauffement climatique : fonte des glaciers, modification des précipitations, intensification des crues, désertification croissante, épuisement progressif des aquifères, etc. Il nous paraît donc essentiel de travailler autant que possible sur des problématiques locales. À ce titre, la politique d’internationalisation du CNRS est extrêmement bénéfique, à la fois pour nos deux pays, mais aussi pour la science et la société en général. Malheureusement, l’hémisphère Sud reste encore largement sous-étudié par rapport à son pendant Nord, ce qui freine notre connaissance du terrain austral. En effet, pour être réellement efficace et pertinente, la recherche scientifique doit être envisagée à l’échelle mondiale, malheureusement ce principe fondamental ne semble pas être reconnu et soutenu par l’ensemble des décideurs internationaux…

Entretien réalisé par le Bureau du CNRS en Amérique du Sud.