Vers un captage du CO₂ dans l'air plus économe en énergie

L'étude menée au sein de l’équipe Mélusine (équipe commune LRGP/EDF) montre qu'il est possible de réduire de plus de 25% le coût énergétique du captage du CO2 dans l'air ambiant par absorption dans un solvant. Pour que cette solution soit économiquement viable, il sera toutefois nécessaire de réduire sensiblement les coûts d'investissements de cette technologie. Ces résultats sont publiés dans la revue Industrial & Engineering Chemistry Research.

Pour lutter contre le changement climatique, dont l'une des causes principales est l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, une solution envisagée est de capter directement le CO2 dans l'air, pour ensuite le stocker de manière permanente. Cette option, appelée Direct Air Capture (DAC), a l'avantage, par rapport au captage au point source, de ne pas demander de modifications des procédés industriels émetteurs, et pourrait permettre de traiter des secteurs difficiles à décarboner comme l'aviation, le transport maritime et l'agriculture, pour la neutralité carbone.

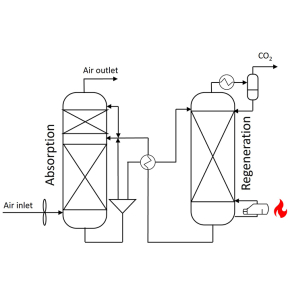

L’absorption chimique par des solvants à base d’amines, comme la monoéthanolamine (MEA), est la technologie la plus mature pour le captage de CO2 en post-combustion. Elle consiste à absorber le gaz dans un solvant au sein d’une colonne spécifique (l’absorbeur), avant de le libérer dans une seconde colonne (le strippeur) en chauffant le solvant. Cependant, cette étape de régénération est énergétiquement coûteuse, ce qui limite son adoption à grande échelle. Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre de la thèse CIFRE (2022-2025) menée par Paul de Joannis sous la direction de Christophe Castel, chercheur au Laboratoire réactions et génie des procédés (LRGP, CNRS/Université de Lorraine) et d'Olivier Authier (EDF R&D), au sein de l’équipe commune Mélusine qui réunit EDF R&D et le LRGP, ont pour objectif, entre autres, d'adapter le procédé d'absorption à la MEA au captage direct du CO2 dans l'air, et en particulier de réduire sa consommation énergétique.

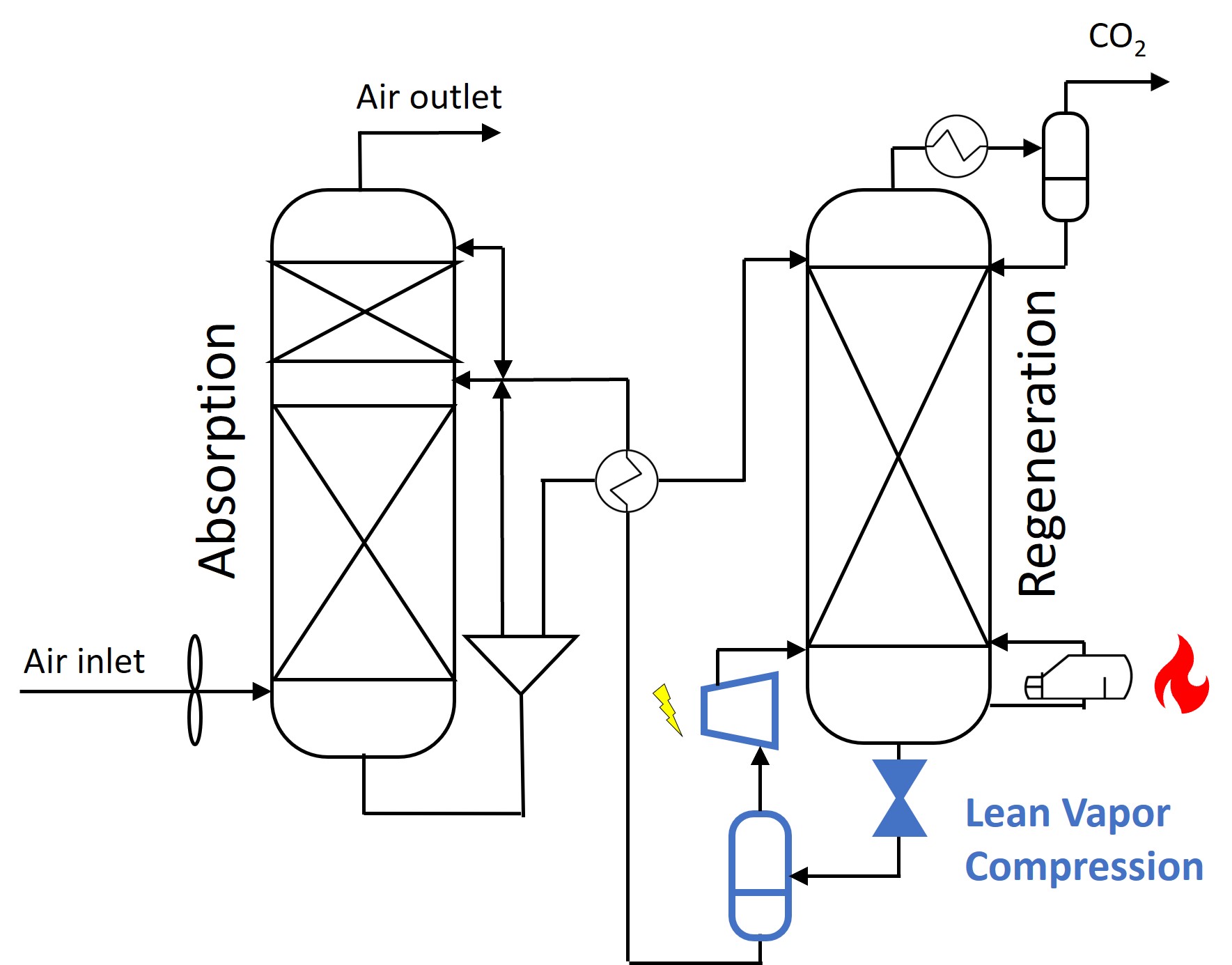

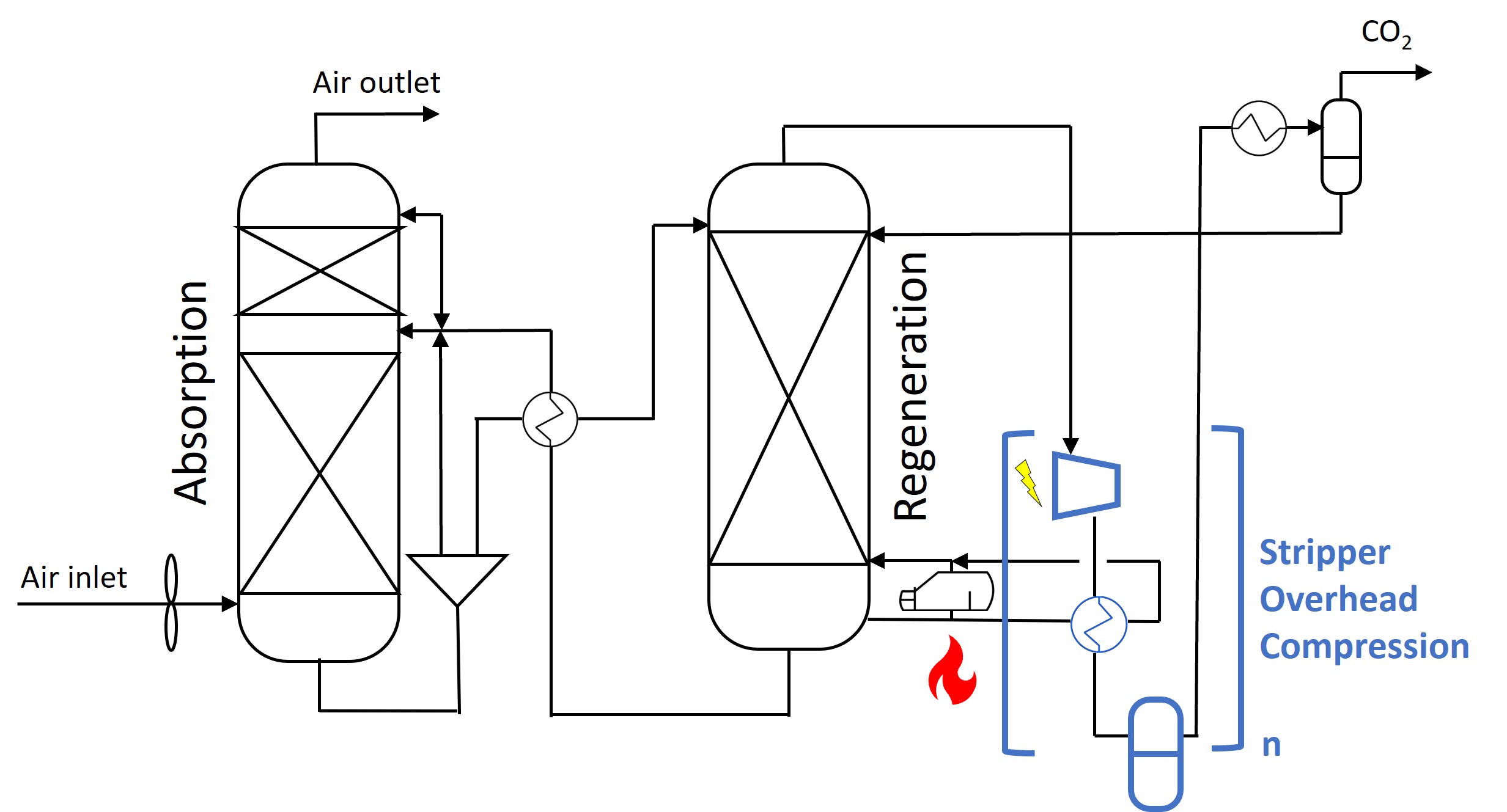

Dans ce but, deux modifications de type « pompe à chaleur » du procédé classique d'absorption du CO2 par le MEA ont été étudiées. Il s'agit, sur la partie régénération du procédé, soit de la compression de vapeur pauvre (Lean Vapor Compression, LVC), soit de la compression en tête de stripper (Stripper Overhead Compression, SOC). Ces deux techniques mettent en œuvre des cycles de décompression/recompression permettant de récupérer de la chaleur pour améliorer l’efficacité énergétique. L'étude a été menée en réalisant des simulations de procédés avec le logiciel Aspen Plus, dans lequel a été implémenté un modèle physico-chimique avancé (CCSI, Carbon Capture Simulation for Industry Impact) dédié au solvant à base de MEA, et déjà validé sur des unités pilotes. Les résultats de simulation montrent que ces modifications permettent une réduction significative de plus de 25 % de l’énergie nécessaire à la régénération par rapport au procédé conventionnel. Cependant, malgré le gain énergétique, le coût global du captage reste élevé (entre 1100 et 1300 €/tCO2 pour des capacités allant de 0,1 à 1 MtCO2 /an), principalement en raison des investissements supplémentaires requis par les modifications de type « pompe à chaleur ». En outre, l’évaporation du solvant dans les conditions ambiantes – 5 tonnes d’eau et 1,5 kg de MEA par tonne de CO2 captée – constitue une contrainte environnementale non négligeable.

Ces résultats de simulation ouvrent des pistes pour une réduction du coût du captage du CO2 dans l'air. Les coûts d’investissement représentant près de deux tiers du coût total de captage, des solutions restent à trouver pour optimiser les équipements, en développant des colonnes plus économiques. Toutefois, pour valider complètement le modèle, de nouvelles expérimentations sont nécessaires.

© Paul de Joannis

Références

Direct Air Capture by Monoethanolamine Absorption with Heat Pump Enhancements.

Paul de Joannis, Christophe Castel, Mohamed Kanniche, Eric Favre, and Olivier Authier.

Industrial & Engineering Chemistry Research, publié le 15 janvier 2025.

https://doi.org/10.1021/acs.iecr.4c02033